Latest Update:2022.7.13

◆ 農福連携とは

農福連携(のうふくれんけい)とは、農家および農業団体と、社会福祉法人や特定非営利活動法人などの福祉団体が連携して、障がい者や高齢者らの農業分野での就労を支援する取り組みを指します。

近年、農業分野では 、農業従事者の高齢化や担い手不足が問題となっています。 一方、福祉分野では、障がい者などの就労機会の拡大と作業工賃の引き上げが課題です。そこで、両分野が連携することにより、農業分野においては労働力確保と生産力維持、福祉分野においては障がい者等の活躍の場の拡大と自立支援を図ることが、農福連携の基本目的です。

◆ 郡山市から受託の背景

当協会は、1999年度以降、知的障がい者の経済的自立を支援すべく、授産事業の振興サポート、企業による自立支援の実態調査や事例紹介、就労移行支援のサポートなど、さまざまな取り組みを行ってきました。また、東日本大震災後の東北被災地における 障がい者スポーツ支援 にも、積極的に取り組んできました。

一方、東北復興支援においては、「復興応援キリン絆プロジェクト」の農業支援を担当し、岩手・宮城・福島の3県において、営農再開のための農器具寄贈、農産物のブランド化支援、6次産業化支援、担い手育成支援等のサポートを実施しました。福島県郡山市関連の取り組みも多く、「ふくしま逢瀬(おうせ)ワイナリー」における 地域発のワイン醸造の原料ブドウの育成、地場の伝統野菜のブランド化 といったプロジェクトを支援しました。

さらに当協会は、早くから農福連携の動きにも注目しており、2018年2月23日には『農福連携の最先端を学ぶ』をテーマに、第340回定例セミナー(当協会主催で、企業の社会貢献担当者を主な対象とする月例学習会)を開催しています。講師には、わが国の農福連携推進の第一人者である全国農福連携推進協議会(その後法人化して現在は 一般社団法人日本農福連携協会)会長・濱田健司氏をお招きしました。

こうした実績を背景に、2019年度に郡山市から委託を受け、2021年度までの3年間にわたって農福連携推進モデル構築に取り組みました。

◆ この事業が目指す農福連携モデル

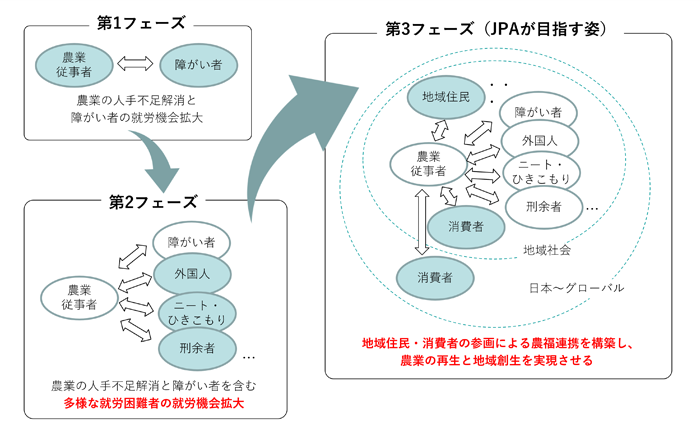

農福連携は、農業の担い手不足への対応策として生まれた概念ですので、一般的には農家支援にその主眼が置かれ、その担い手として考えられたのが障がい者支援です。

当協会が構築を目指す農福連携モデルでは、障がい者や高齢者のみならず、ニートやひきこもりなど、さまざまな理由で働きにくさを抱えるすべての「就労困難者」に対して、農業を通じて就労機会を提供しながら、自立への足掛かりとし、さらには農業・福祉の関係者、消費者、地域住民等が関わることで、地域の絆づくりと、農業の再生を通じた活力ある地域創生の実現を目標とします。

当協会が構築を目指す農福連携モデルでは、障がい者や高齢者のみならず、ニートやひきこもりなど、さまざまな理由で働きにくさを抱えるすべての「就労困難者」に対して、農業を通じて就労機会を提供しながら、自立への足掛かりとし、さらには農業・福祉の関係者、消費者、地域住民等が関わることで、地域の絆づくりと、農業の再生を通じた活力ある地域創生の実現を目標とします。

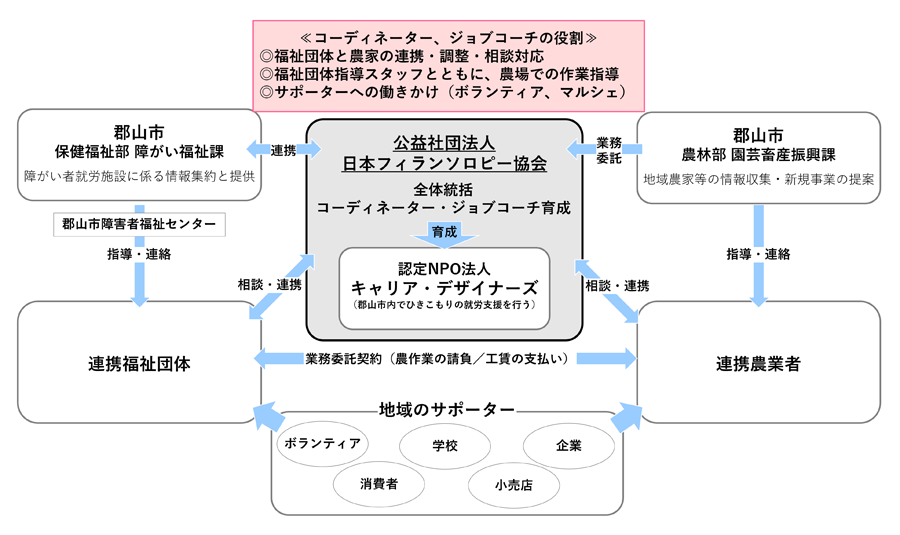

本事業の推進体制は下図のとおりです。特に、推進の肝となる農業分野と福祉分野のコーディネーション機能は、2022年度以降、特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ(理事長・深谷曻 氏/元・福島ヤクルト販売株式会社 代表取締役社長、以下、キャリア・デザイナーズ)が主体となって取り組みを継続できるよう、同法人を現地コーデイネーターとして事業の中核に据え、ジョブコーチとしての指導・育成とあわせて進めました。

◆ 初年度(2019年度)

・期間:

2019年8月~2020年3月

・受託金額:

8,800,000円

・目標:

農福連携の実現に向けた課題抽出と機運の醸成

・活動:

1. 就労体験の実施(課題抽出と検証)

2. 農福連携推進のためのフォーラム開催

3. 先進事例視察 など

2. 農福連携推進のためのフォーラム開催

3. 先進事例視察 など

1. 就労体験の実施(課題抽出と検証)

3軒の農家にて4団体から合計22名の障がい者が農作業を体験しました。

農場:希望ファーム

作業:レタス収穫と箱詰め

マルチシート剥がし

農場:鈴木農園

作業:椎茸菌床作業、にんじん手掘り

農場:降矢農園

作業:サンチュ収穫

<就労体験結果>

・一人で複数の異なる作業は任せられないが、作業工程を細分化して一つの決まった作業を割り当てれば、十分に就労可能である。

・早朝からの労働や、比較的長い時間連続した労働に拒否反応を示す人が多い。

・障がい者の施設外就労は、福祉団体自身が農業に参入したり、農家が障がい者を直接雇用したりするよりも、容易に着手できる。

・農家の作業量は、農作物の作柄などにより不安定になることが多いが、提携農家の作業需要は十分に確保されており、翌年度以降には働き手不足が予想される状況で、参加する福祉団体を増やすことが優先課題である。

2. 農福連携推進のためのフォーラム開催

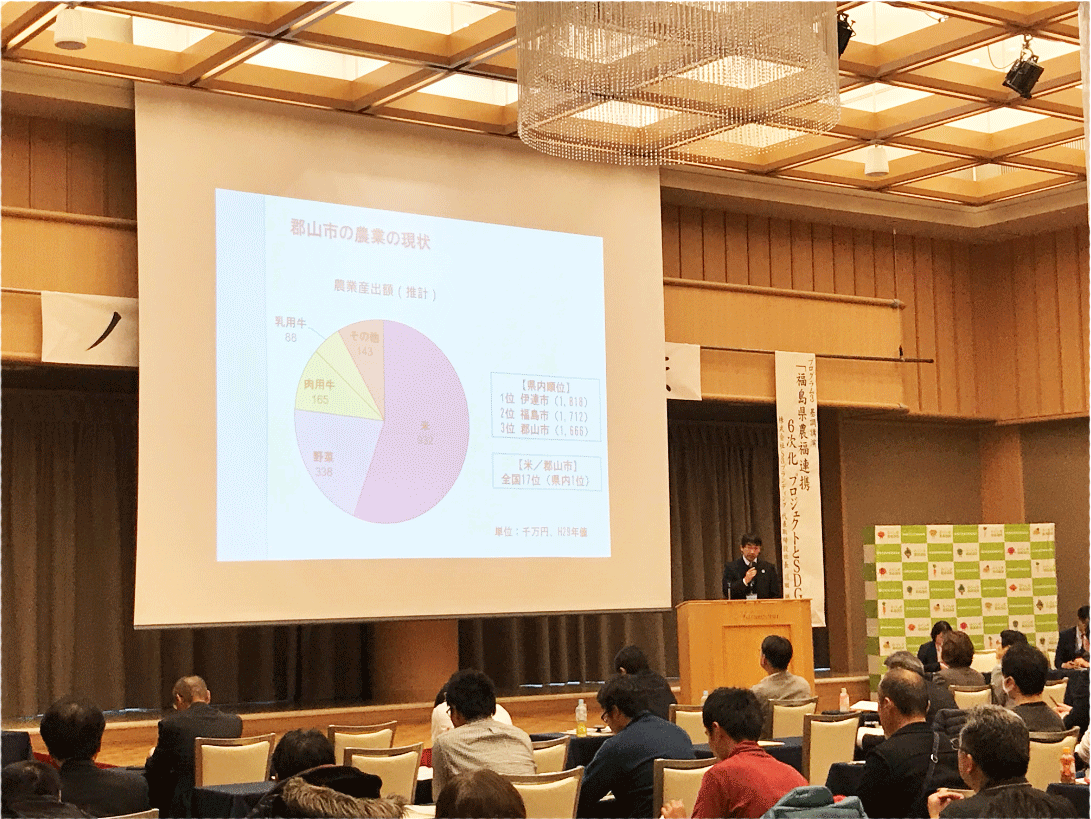

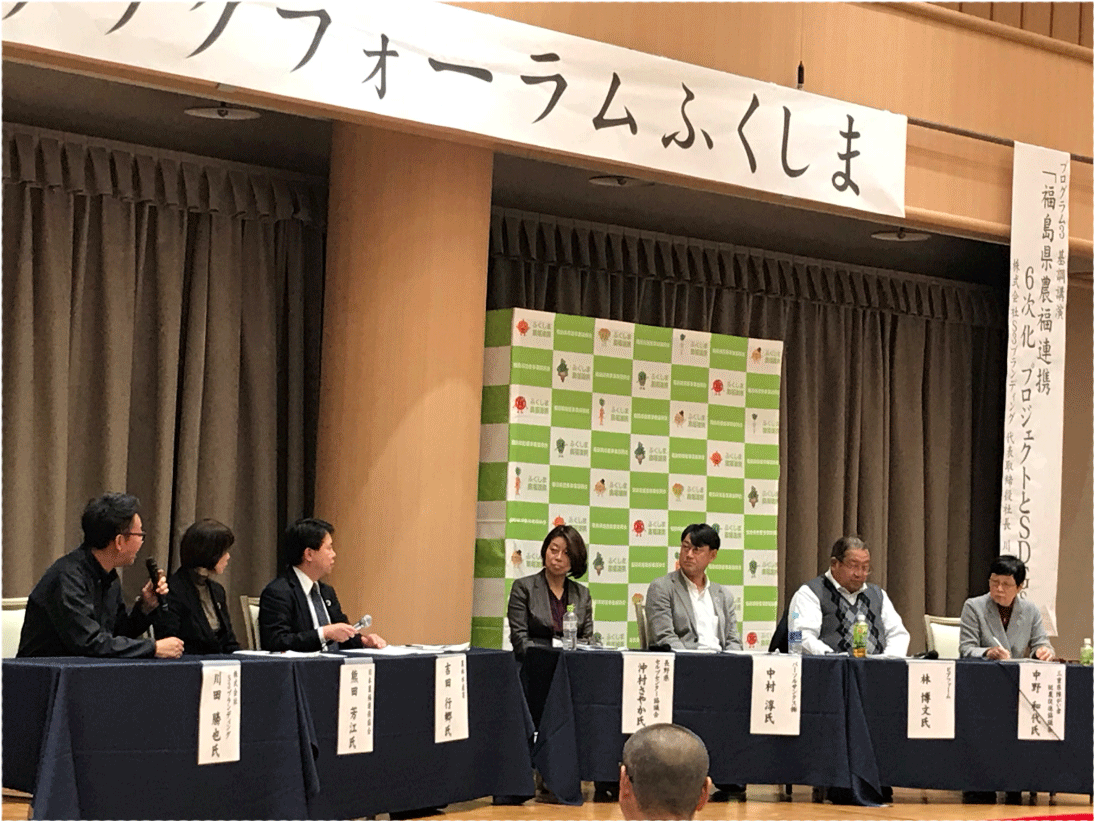

このモデル構築事業を広く紹介するため、全国規模の農福連携フォーラムを郡山市内で開催しました。

フォーラム名:

ノウフクフォーラムふくしま

主催:

共催:

後援:

福島県

開催日時:

2019年11月28日(木)13:00~19:30(交流会を含む)

会場:

磐梯熱海温泉「ホテル華の湯」(郡山市熱海町)

参加費:

無料(但し交流会は参加者負担)

参加数:

約150名

参加者内訳:

農業関係:約20名

福祉関係:約60名

行政:約40名

講師および会場スタッフ:約30名

福祉関係:約60名

行政:約40名

講師および会場スタッフ:約30名

クリックすると拡大します

プログラム

Ⅰ. 基調講演

Ⅱ. 福島県の現状共有

1. 福島県の農福連携の推進について

(福島県)

2. 郡山市農福連携推進モデル構築事業

(郡山市)

3. 福島県中通り農福連携プロジェクトについて

(郡山コスモス会)

Ⅲ. ノウフクマルシェ参加事業所のPR

会場内に特設の『ノウフクマルシェ』にて農産物の展示即売

Ⅳ. 全国の農福連携事例発表

1. 特定非営利活動法人長野県セルプセンター協議会

2. パーソナルサンクス株式会社(東京都豊島区)

3. 特定非営利活動法人ピアファーム(福井県あわら市)

4. 一般社団法人三重県障がい者就農促進協議会

2. パーソナルサンクス株式会社(東京都豊島区)

3. 特定非営利活動法人ピアファーム(福井県あわら市)

4. 一般社団法人三重県障がい者就農促進協議会

Ⅴ. パネルディスカッション

3. 先進事例視察

実施日:

2019年9月12日(木)

視察先:

埼玉福興株式会社(埼玉県熊谷市)

視察目的:

対象者の多様性(障がい者、生活介護者、刑余者等)や企業の特例子会社との連携、世界を視野に入れた販路やブランディングなど。

実施日:

2019年12月3日(火)

視察先:

京丸園株式会社(静岡県浜松市)

視察目的:

農業を強くする(経営を強くする)目的で福祉を活用する「ユニバーサル農業」の経営方針や障がい者スキルの明確化(作業分解、スキルマップ作成等)の取り組み、地域の推進体制など。

実施日:

2020年3月3日(火)

視察先:

コミュニティ・ファームなないろ畑(神奈川県大和市)

視察目的:

会員制販売の取り組み(CSA)や地域社会・地域住民・ボランティアとの連携など。

◆ 2年目(2020年度)

・期間:

2020年4月~2021年3月

・受託金額:

10,593,000円

・目標:

農福連携コミュニティ(共同体)の構築準備と試験就農の実施

・活動:

1. 農家と福祉団体の作業マッチング

2. 農家、福祉団体へのサポート強化による農福連携促進

3. 先進事例視察

4. 農福連携啓発のための講演会開催

2. 農家、福祉団体へのサポート強化による農福連携促進

3. 先進事例視察

4. 農福連携啓発のための講演会開催

1. 農家と福祉団体の作業マッチング

3農家が参加し、新たな作物も対象としながら、10の福祉団体(障がい者支援団体9団体、ニート・ひきこもり支援団体1団体)と農作業のマッチングを行ないました。施設外就労を基本とし、工賃を受けての本格的な農福連携による農作業が始まりました。取り扱い作物は、スナップエンドウ、ピーマン、春菊、ワイン用ブドウ、カブ、ニンジンなどで、ピーマンは、農福連携で取り組むならとこの年から農家としても新たに始めた作物でした。また、ワイン用ブドウの笠懸や収穫も初めて取り組みました。

実施期間:

2020年5月8日~12月14日

農場:

希望ファーム

作業:

ピーマン他露地野菜の準備、定植、管理・収穫、選果

実施期間:

2020年12月9日~2021年3月31日

農場:

希望ファーム ハウス

作業:

春菊(冬)・スナップエンドウ(春)等の収穫・袋詰め

実施期間:

2020年9月9日、11日

農場:

鈴木農園

作業:

ブドウの収穫

実施期間:

2020年10月30日~2021年3月19日

農場:

鈴木農園

作業:

ニンジン等冬野菜の収穫、調整、洗浄、保管

実施期間:

2020年6月22日~7月1日、9月2日~9月4日

農場:

菅野ファーム

作業:

ワイン用ブドウの笠懸・収穫

2020.6.26

地元メディア福島放送、福島民報社、福島民友新聞社の取材を受ける。

地元メディア福島放送、福島民報社、福島民友新聞社の取材を受ける。

また、地域への情報発信等により、農福連携により生産された野菜を小学校の給食への試験提供を行なったり、農福ピーマンの料理試食会や農福野菜のイベントでの販売を行なったりしました。また、施設がい就労の場合、土日に作業ができないという課題に対し、地域ボランティアの農作業参加なども始まりました。

(クリックすると拡大します。)

福島県中小企業家同友会郡山地区による現場視察と

農福ピーマンの料理試食会

開成山公園Park-PFI事業のトライアルサウンディング

2. 農家、福祉団体へのサポート強化による農福連携促進

農作業分解を導入した作業効率化実験の実施や、報告をタイムリーに可視化する「電子農作業日報」のテスト利用開始、市民サポーターを育成するためのカリキュラム開発に着手しました。

3. 先進事例視察

実施日:

2020年10月28日(水)~29日(木)

視察先:

兵庫県立淡路景観園芸学校(兵庫県淡路市)

視察目的:

農作業分解に有効なマニュアル・ガイドブックづくりの参考とするため、

兵庫県立淡路特別支援学校の農業体験を視察

兵庫県立淡路特別支援学校の農業体験を視察

<視察の気づき>

・農作業の生産性向上のためには、農福連携技術支援者(農業版ジョブコーチ)等から学んだ指導員と併せて圃場で作業をサポートできる「農業就労サポーター」が必要。

・農作業に入る際に「ひと手間かける」ことが重要。利用者の作業の正確性は最初の教え方でほぼ決まる。

・「注意配分」と「巧緻性」から障がい者と農作業の効率的なマッチングが可能となる。農作業に入る前に、アセスメントを行い、利用者が普段、施設でどんな作業しているかが分れば、その利用者の注意配分の能力を把握できる。

・利用者の能力をできるだけ客観的に評価をして、本来、持っている能力を発揮させることができる。

4. 農福連携啓発のための講演会開催

タイトル:

ふくしまで農福連携を盛り上げよう!応援講演会

開催日:

2021年3月9日(火)

会場:

郡山市中央公民館 多目的ホール

参加:

108名(会場参加49名、オンライン参加59名)

内容:

第一部「これからの農福連携の展望と可能性」

講師:吉田行郷 さん 農林水産政策研究所次長

第二部「みんなが活躍できる 共生社会を目指して」

講師:村木厚子 さん 元厚生労働事務次官、津田塾大学客員教授

講師:吉田行郷 さん 農林水産政策研究所次長

講師:村木厚子 さん 元厚生労働事務次官、津田塾大学客員教授

◆ 最終年度(2021年度)

・期間:

2021年4月~2022年3月

・受託金額:

10,593,000円

・目標:

農福連携コミュニティ(共同体)の構築と地元運営主体への移行

・活動:

1. 農家と福祉団体とのマッチング

2. 農福連携促進のための農家と福祉団体への支援

3. 農業就労サポーター育成研修のトライアル開催

4. 先進事例視察

2. 農福連携促進のための農家と福祉団体への支援

3. 農業就労サポーター育成研修のトライアル開催

4. 先進事例視察

1. 農家と福祉団体とのマッチング

2年目に引き続き、3農家と11の福祉団体(障がい者支援団体10団体、ニート・ひきこもり支援団体1団体)と農作業のマッチングを行ないました。取り扱い作物は、スナップエンドウ、ピーマン、春菊、ワイン用ブドウ、カブ、ニンジンなど。

● 連携農家(農作業の就労受け入れ実績があった農家)

No.

農家

施設外就労の対象作物

1

株式会社希望ファーム

ピーマン、春菊

2

株式会社まどか菜園

カブ、ニンジン

3

菅野ファーム

ワイン用ブドウ

● 連携福祉団体(農作業の就労実績があった福祉団体)

No.

分類

福祉団体

福祉サービスの分類

1

障がい者就労

社会福祉法人ほっと福祉記念会

多機能型事業所 からふる

多機能型事業所 からふる

就労移行支援、就労定着支援

2

障がい者就労

社会福祉法人ほっと福祉記念会

就労継続支援A型事業所 sweet hot

就労継続支援A型事業所 sweet hot

就労継続支援A型

3

障がい者就労

社会福祉法人ほっと福祉記念会

就労継続支援B型事業所 アクティブ東山

就労継続支援B型事業所 アクティブ東山

就労継続支援B型

4

障がい者就労

社会福祉法人郡山市福祉事業団 郡山市緑豊園

就労継続支援B型

5

障がい者就労

社会福祉法人にんじん舎の会

就労継続支援B型

6

障がい者就労

社会福祉法人郡山コスモス会

就労継続支援B型

7

障がい者就労

NPO法人みんなのまーち

就労継続支援B型

8

障がい者就労

NPO法人サポート倶楽部

キャロット八山田

キャロット八山田

就労継続支援B型

9

障がい者就労

NPO法人クローバー福祉会

ワークフレンドくじら

ワークフレンドくじら

就労継続支援B型

10

障がい者就労

株式会社かるみあ

就労継続支援A型

11

ニート・ひきこもり就労

認定NPO法人キャリア・デザイナーズ

ニート・ひきこもりの自立支援、就労支援

実施期間:

2021年4月1日(2020年度より継続)~5月6日

2021年12月1日~2022年3月25日

2021年12月1日~2022年3月25日

農場:

希望ファーム ハウス

作業:

スナップエンドウ(春)・春菊(冬)の収穫・袋詰め

実施期間:

2021年5月18日~11月26日

農場:

希望ファーム

作業:

ピーマン他露地野菜の準備、定植、管理・収穫、選果

実施期間:

2021年6月21日~7月6日、9月6日~9月8日

農場:

菅野ファーム

作業:

ワイン用ブドウの笠懸・収穫

実施期間:

2021年11月29日~2022年3月17日

農場:

まどか菜園

作業:

カブ・ニンジン等露地野菜の収穫・調製

日々のコーディネーションに加え、関係者への周知・啓発活動として、視察・取材の受入、郡山市長・品川萬里(しながわ まさと)氏 との意見交換、農業者スタッフ向けの説明会開催、農業者と福祉団体が集まり1年間の作業を共に振り返る場の設定、新しい農作物の生産体験などを企画・実施しました。

2021年7月6日(火)

山形刑務所・福島刑務所・

コレワーク東北の視察

山形刑務所・福島刑務所・

コレワーク東北の視察

2021年7月21日(水)

郡山市長・品川萬里(しながわ まさと)氏へ活動状況の報告と意見交換

郡山市長・品川萬里(しながわ まさと)氏へ活動状況の報告と意見交換

2021年11月11日(木)

まどか菜園でのスタッフへ農福連携の説明会

まどか菜園でのスタッフへ農福連携の説明会

販路では、農福連携で生産したピーマンに「福福ピーマン」のシールを貼って、福島県内のスーパーマーケットでの販売が始まりました。また、障がい者等が農作業を行いやすいように、葉っぱの切り方など農家手動で工夫するなど最終年度でさらに新たな取り組みが行われました。

2. 農福連携促進のための農家と福祉団体への支援

2020年度には1つの福祉団体のみでトライアル導入した電子「農作業日報」の仕組みを、11の福祉団体が関わるピーマン栽培で本格運用を開始。また、SNSを活用して関係者同士がタイムリーに情報共有できる仕組みの提案と導入し、日々の作業進捗や天候によるシフト変更などの臨機応変な対応が、農家と福祉団体の間でスムーズに行なえるようになりました。

3. 農業就労サポーター育成研修のトライアル開催

農家の期待に福祉団体側が応えられる環境づくりのため、農業者、福祉団体、ボランティア等に対し、農業と福祉の双方と農福連携について学ぶ場を提供しました。(カリキュラム開発はJPAの自主事業として実施)

監修:豊田正博 さん/兵庫県立大学大学院 緑環境景観マネジメント研究科 教授

<第1部>座学研修(オンデマンド配信)

・配信期間:

2022年1月18日(火)~1月31日(月)

・講師:

朝日 雅也さん

埼玉県立大学保健医療福祉学部 教授

荒井 聡さん

福島大学農学群食農学類副学類長 教授、岐阜大学 名誉教授

豊田 正博さん

兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科 教授

吉田 行郷さん

千葉大学 園芸学部食料資源経済学科 大学院園芸学研究院教授

元農林水産政策研究所

元農林水産政策研究所

<第2部>実地研修(対面座学および圃場研修)

・日時:

2022年2月1日(火)9:30~16:00(午前座学、午後圃場研修)

・会場:

座学:小原田地域公民館(郡山市小原田4-3-4)

圃場:希望ファーム安原ハウス

圃場:希望ファーム安原ハウス

・講師:

豊田 正博さん

兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科 教授

<第3部>対面座学

・日時:

2022年3月2日(水)13:00~17:00

・会場:

郡山市総合福祉センター(郡山市朝日1-29-9)

・講師:

小島 希世子さん

NPO法人農スクール 代表

會澤 壮史さん

法務省 仙台矯正管区 矯正就労支援情報センター室 室長

西村 百合子さん

法務省 仙台矯正管区 更生支援企画課長

鈴木 淑也さん

福島保護観察所 統括保護観察官

<研修の様子>

4. 先進事例視察

日程: 2022年3月11日(金)~3月12日(土)

視察先:社会福祉法人白鳩会(しらはとかい)(鹿児島県南大隅町)

視察先:社会福祉法人白鳩会(しらはとかい)(鹿児島県南大隅町)

<学び・気づき>

次のような学びが、とくに郡山市での今後の事業推進に役立つものとして得られた。

・六次化産品の工夫として、機械を導入すれば決まった数値で生産が可能なジェラートやクッキーなどを製造。また、複数種類の六次化産品を製造することにより、利用者の得意なことに合わせた工程を提供でき、リスク分散にもなる。

・障がい者だけなく、ひきこもり・刑余者等、働きづらさを抱えている様々な人を区別せずに受け入れており、障がい者手帳を持たない人や、制度のはざまとなるグレーゾーンの人などもそれぞれの得意分野を生かすことで、団体としてできることの可能性が広がっている。

・「意思表出支援」「意思決定支援」という形で、利用者が意思表明したり、意思決定できたりするためのやり取りを意識的に行なうようにしている。

◆ 3年間のマッチングによる就労実績

年度

2019年度

2020年度

2021年度

実施場所

3農業者

・希望ファーム

・鈴木農園

・降矢農園

・希望ファーム

・鈴木農園

・降矢農園

3農業者

・希望ファーム

・まどか菜園

・菅野ファーム

・希望ファーム

・まどか菜園

・菅野ファーム

3農業者

・希望ファーム

・まどか菜園

・菅野ファーム

・希望ファーム

・まどか菜園

・菅野ファーム

参加事業所・団体数(※1)

4

11

11

参加した就労困難者の延べ時間(※2)

―

6,869時間

5,534時間

(内ニート・ひきこもり)

―

(412時間)

(626時間)

参加した就労困難者の延べ人数

106人

2,244人

1,958人

(内ニート・ひきこもり)

(17人)

(123人)

(195人)

参加した就労困難者の実人数(※3)

31人

209人

171人

(内ニート・ひきこもり)

(7人)

(30人)

(26人)

(※1)参加事業所・団体数は契約数。1法人が2事業所から障がい者を派遣していても、契約が1法人の場合は1となる。

(※2)2019年度は就労体験のため、時間を管理していない。

(※3)実人数は、農家ごとに作業に従事した実人数の合算で、同一人物が複数農家で稼働した場合の重複を排除していない。

(※2)2019年度は就労体験のため、時間を管理していない。

(※3)実人数は、農家ごとに作業に従事した実人数の合算で、同一人物が複数農家で稼働した場合の重複を排除していない。

本ページ掲載の団体名・所属先および肩書は、いずれも事業実施当時のものです。

『農福連携推進モデル構築事業』おわり

最終更新:2022.07.13